リストラされたことはありますか?

私はあります。

新卒のときにリーマンショックの影響もあり解雇された経験があります。

日本の会社においては、会社員の人は労働法によってその雇用は固く守られていますが今後は景気動向を含め、労働市場の体質の変化や流動性があがるなどで「リストラ」されやすい未来が待っているかもしれません。

今回の結論としては、今後日本においても今以上にリストラ(解雇)される確率が高くなっていくということです。

リストラに対して、準備すると同時に逆にリストラされても大丈夫なような状況を作ることで「精神的安定」を図れることができます。

2021年に上場企業で希望退職を募った企業はどのくらいあると思いますか?

東京商工リサーチによれば、80社以上の企業が希望退職を募っています。

ちなみに、新型コロナが直撃していた2020年は93社で2年連続の80社以上の企業が希望退職を募っているということです。

中小企業の話じゃなくて上場企業での話だからね…

これは、2009年のリーマンショックの時(2009年、2010年)以来のことです。

ちなみに、冒頭で私もリストラを受けたことがあるという話をぶっこみましたが、私も新卒で入社した会社から希望退職ではなく、解雇を受けています。

上場企業ではなかったもののそれなりの規模の会社でした。

逆を言えば、上場企業でこれだけの企業が退職者をつのっているということはその裏には多くの中小企業が解雇、希望退職を募っているということが伺えます。

- なぜ、リストラが起きているのか…?

- どんな会社がリストラ(希望退職者)を増やしているのか?

- 社畜の私達はこれからどうすればいいのか?

そんな疑問や不安を少しでも解消できたらいいなと思います。

では本題に入っていきます。

- リストラが増えている理由

- 最近の大企業(上場企業)のリストラ情報まとめ

- 不景気になればリストラは更に進行する

- 世界に目を向けてリスクヘッジする

- 会社が社員を守ってくれた時代は終わりつつある

- 自分の身は自分で守るしかない

- まとめ

リストラが増えている理由

冒頭にもお伝えしたように、ここ数年リストラや希望退職者を募る会社が増えています。

中書企業だけではなく、大手の企業、上場企業も例外ではありません。

上場企業については、どんな企業がリストラをしているのかを紹介していきますが、

まずは「リストラ」が増えているのか考えていきましょう。

なぜリストラが増えているのかというと、大きな理由の一つとして高すぎる給料というのがあります。

私がクビになった場合にはあてはまりませんが、企業側としては人件費はなるべく抑えていきたいものですよね。

特に30代後半の社会人には耳が痛い話にはなりますが、30代後半の社員の給料は経営状態や社員の働きに比べて給料が高すぎるというのが解雇させる理由の大きな要因となっています。

少子高齢化という現象も要因の一つとして挙げられます。

若者の入社が増えず、社内の平均年齢が上がり役職、ポストだけは増設されて人件費が増えていくのです。

名ばかりの管理職や役職者が増える一方で、会社への貢献度は変わらないばかりか、コロナなどの影響もあり業績は下がっていきます。

最近の大企業(上場企業)のリストラ情報まとめ

最近でも大企業のリストラの報道が絶えることはありません。

ここでは時系列別に、「リストラ」「希望退職」を募集した企業をまとめています。

2022年1月

富士通

- 富士通は大規模なリストラを実施するとの報道

2021年12月

博報堂

- 博報堂は50歳以上100人を対象とした早期退職者を募集

2021年11月

フジ・メディア・ホールディングス(フジテレビ)

- フジ・メディア・ホールディングス(フジテレビ)は50歳以上かつ勤続10年以上の社員に対してリストラを発表

2021年10月

全日空

- 全日空は2025年度末までに約9000人を削減

パナソニック

- パナソニックは早期退職制度で1000人以上が退職

ホンダ

- ホンダは2,000人以上が早期退職制度に応募

2021年6月

オリエンタルランド

- オリエンタルランドは45歳以上に早期退職を募集

アステラス製薬

- アステラス製薬は早期退職者優遇制度で650名が応募(募集人数は450名)。

- 2014年は300名、2018年は600名と立て続けに早期退職を募集

中京銀行(東証一部上場)

- 中京銀行(東証一部上場)は希望退職者を募集し150名が応募、従業員の約14%に相当

東武鉄道

- 東武鉄道は東武百貨店など早期退職者を200名募集

2021年5月

パナソニック

- パナソニックは退職金を割増の大規模リストラを敢行

青山商事(東証一部上場)

- 青山商事(東証一部上場)は希望退職者募集に609名が応募

2021年3月

JSR(東証一部上場、化学メーカー)

- JSR(東証一部上場、化学メーカー)は早期退職優遇制度の募集に対して128名が応募

名古屋鉄道(名鉄)

- 名古屋鉄道(名鉄)は旅行事業、観光バス事業の人員約15%の削減を発表

2021年2月

JT

- JTは2950人以上の希望退職を募集、パート1600名、社員1000名、子会社200名、シニア社員150名の人員削減。

名村造船所(東証一部上場)

- 名村造船所(東証一部上場)は子会社の佐世保重工業における希望退職者を募集、248名が応募

ワールド(東証一部上場、アパレルメーカー)

- ワールド(東証一部上場、アパレルメーカー)は希望退職制度に対して125名が応募、450店舗の閉店を予定

近畿日本鉄道(近鉄)

- 近畿日本鉄道(近鉄)は人員削減計画を発表、600人規模で45歳以上の管理職、社員を対象とする

2021年1月

NHK

- NHKは50歳以上の早期退職者の募集と管理職を3割削減

三陽商会

- 三陽商会は希望退職者を募集し180名が応募、40歳以上の従業員を対象に大規模なリストラ「セカントキャリア支援制度」

IMAGICA GROUP(東証一部上場)

- IMAGICA GROUP(東証一部上場)は希望退職者の募集に対して105名が応募。

リクシル

- リクシルは5年間を目処に早期退職者優遇制度を運用(2020年に497名をリストラ)

2020年12月

藤田観光(東証一部上場)

- 藤田観光(東証一部上場)は早期希望退職者を募集し、315名が応募

オリンパス

- オリンパスは40歳以上、3年以上の正社員などに社外転進支援制度を発表(844名が応募)

曙ブレーキ工業(東証一部上場)

- 曙ブレーキ工業(東証一部上場)は早期退職措置に対して223名が応募

日本板硝子(東証一部上場、住友グループ)

- 日本板硝子(東証一部上場、住友グループ)は早期退職者を募集し131名が応募、世界各国のグループ会社においても2000名規模の削減を予定

サンデンホールディングス(東証一部上場)

- サンデンホールディングス(東証一部上場)は早期退職者募集に196名が応募

新電元工業(東証一部上場)

- 新電元工業(東証一部上場)は希望退職者を募集し165名が応募

2020年11月

リケン(東証一部上場)

- リケン(東証一部上場)は希望退職者を募集し103名が応募

セガサミー

- セガサミーは希望退職者募集で729人が応募

スタンレー電気(東証一部上場)

- スタンレー電気(東証一部上場)49歳から60歳未満の勤続10年以上の社員に対して特別転進支援策を募集し、155名が応募

デサント(東証一部上場)

- デサント(東証一部上場)は希望退職者を募集、124名が応募、さらに事業売却で80名以上の削減予定

2020年10月

NOK(東証一部上場)

- NOK(東証一部上場)は子会社の日本メクトロンに希望退職者を募集246名が応募

東芝

- 東芝は希望退職者452人が応募

TSI(東証一部上場)

- アパレルメーカーTSI(東証一部上場)は人員削減プログラムで351名が応募

2020年8月

スズケン(東証一部上場)

- スズケン(東証一部上場)は希望退職者511名が応募(従業員の3%に相当)

まだまだ希望退職者やリストラ、人員削減の記事はたくさんありましたし、東証一部上場企業でJASDAQなどの企業は含めていません。

これに加えて、中小企業はもっと多くの企業が人員削減をしていることでしょう。

知ってる企業がたくさんあったけど、御社は大丈夫

弊社はいまのところそういった報道はないけど…いつあるのか怖いよね

上場してて安定しているから大丈夫っていうのも過去の話になりつつあるね

見てわかるように、管理職や年齢が上の人から切られていくっていうのは鉄板だからね、決して老後ではなく仕事をしているうえでも不安は尽きないよね

不景気になればリストラは更に進行する

当然のことながら景気が会社の業績が悪化すると企業はなにかしらの「対策」を打つ必要があります。

特に人員削減に関しては株主に対しても好印象を与えることもあり積極的に行われていきます。

国内の需要が落ち込み、リストラが増えることでまず自分の会社の業績が気になるところですがやはりリストラが増えることで社会不安も高まります。

さらに、国民の購買意欲は低下する一方で、さらに企業業績は悪化するという悪循環も生まれてきます。

また企業業績悪化に伴い、リストラだけではなく会社そのものが倒産するという可能性も出てくるため会社員というのは日々不安の中で仕事をすることになります。

世界に目を向けてリスクヘッジする

そうした中、国内の需要は低下する一方で世界に進出できる企業は業績を伸ばしていくかもしれません。

国内の人口は減少し、消費の少ない老人が増えることで景気は上向きにはならないからです。

逆に世界はアジア、アフリカ、アメリカといった国々を中心に人口は拡大し経済、1人あたりの消費量も増えることが予想されています。

当然のことながら国内だけに目をむけている企業はこれから非常に厳しい環境へと追い込まれていきます。

ただそれは国民のひとりひとりでもおなじことがいえるのではないでしょうか?

会社のみに収入を依存することで会社が倒れる時、あるいはリストラされたときに手元に残る収入源はなくなってしまいます。

ちなみに、経済状態が(日本より)まともとも言われ順調に成長を続けているアメリカとの資産額は年々開き続けています。

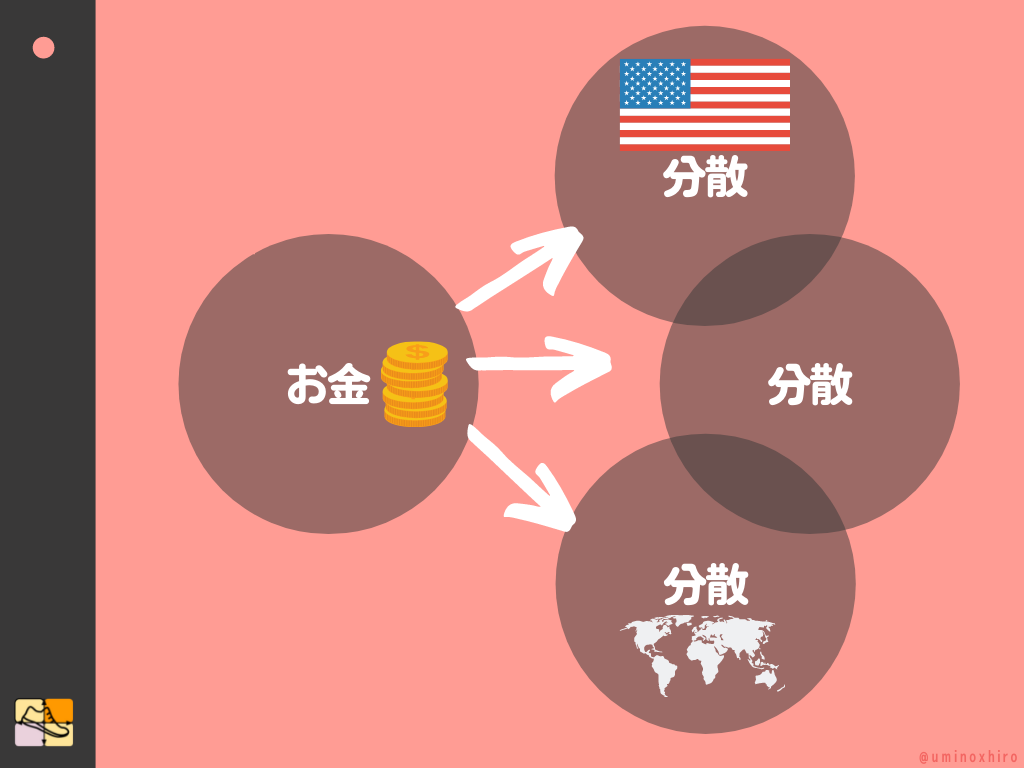

日本以外に投資してリスクヘッジ

その際に重要になってくるのは収入の分散化になります。

具体的に言えば、投資となります。

特に国内企業への投資ではなく、海外の発展、成長が見込める企業や指数に対して投資をしておけば日本国内の衰退にたいしてのリスクヘッジにもなります。

仮に日本の企業が衰退したとしても世界の経済は右肩上がりに成長していきます。

決して日本が嫌いなわけではなく、将来の不安への回避です。

ここから日本がV字回復をする可能性があると思うのであれば、日本の企業に対して投資をすればいいと思います。

私は決してそこまで楽観はできないため、だれでも「勝てる」市場で着実に世界の成長に対して投資を行っています。

会社が社員を守ってくれた時代は終わりつつある

戦後日本は目まぐるしく発展し、企業も社員を大切にし護送船団方式で日本を支えてきました。

バブルの崩壊、そしてグローバル化がすすみ日本企業を取り巻く環境は大きく変わってきています。

これまでは、新卒で入社した会社に一生を捧げる感覚で勤めあげてきた人も定年間近や40歳、50歳を迎えたとき、ある日突然肩を叩かれるのです。

「希望退職者を募集してるんだけど…」 これまで会社に貢献してきた人や、管理職、そして年齢が高ければ高いほどそのリスクも高まってきます。

「自分は大丈夫」と思っているかもしれませんが、東証一部上場でなおかつ日本経済の代表的な企業が次々とリストラを敢行している状況で同じことが言えるでしょうか。

東証一部上場企業のエリート社員が次々と肩を叩かれ、クビを切れらているのです。

私達の上の世代、あるいは同世代の人たちはただでさえ貯蓄額が厳しいのも数字としてて出ています。

こんな貯金じゃ、クビにされたときどうしようもないよね。

どんどん貧しくなっていくよね

自分の身は自分で守るしかない

転職が当たり前となりつつある昨今、企業の状態が悪い、成長性を感じられないというのであれば「転職」というのも一つの手段です。

(…わたしも過去に5度も転職を経験して現在の会社にいます。)

また先程もいいましたが、収入の分散化を行いこれまでは、「投資」を行っていなかった人も世界中の成長しそうな会社に投資をして収入の分散化をするのは必須となります。

こうした中、民間企業は非常に厳しい環境下にありますが「公務員」だったら大丈夫という事も言われていますがいつ公務員の大量リストラが行われるかわかりません。

(可能性としてはゼロではありません)

もちろん、法律で身分は保証されていますが給料カットや財政悪化によるボーナス削減などは現実的になっています。

(自治体にもよる)

財政破綻した夕張市の職員は給料が40%削減されたり年収は30%減ったとも言います。

いまは財政が健全かもしれませんが自治体によっては人口減少や福祉負担などで財政が圧迫されるかもしれません。

10年後、20年後も安泰な自治体は果たしていくつあるのでしょうか?

公務員を含めて日本の社会人は非常に不安定な綱渡り状態で老後まで見据えたライフプランを考えないといけないという状況が少しでもおわかりいただけたでしょうか?

いまからでも少しずつ、コツコツと投資を行い「もしも」のときに対応できるように対策を練ることは「正解」なのかもしれません。

まとめ

今後の日本の民間企業、公務員を含めても非常に厳しい時代がやってくると考えられます。

今できること、そしてこれから起こることを想定し準備することが重要になってきます。

具体的な手段としては、コストを抑えて支出を抑え、貯蓄や投資に回すお金を増やすことなどが「できること」ではないでしょうか。

実際に、支出を抑えるためにも「家計簿」をつけるなどの方法が貯蓄を増やす方法として効果的です。

さらに余剰資金は貯蓄ではなく、「インデックス投資」などの資産運用に回すことで老後の備えに加えて資産を拡大することに繋がります。

ドルコスト平均法であれば長期的にリスクを最大限に減らしながらの資産形成も可能です。

今後社会を取り巻く環境は変わってきます。

今までのように大企業に勤めていれば安泰で、安心して年金がもらえる老後生活が待っているという昭和的な未来はなくっていくでしょう。

それはわたしが言うのではなく、金融庁が「老後2000万円問題」を通して警鐘をならしたり、厚生労働省がiDeCoを積極的に推進したりと「国」としても準備しています。

「今できること」「これから起こりうること」を考えることでこれから私達が取るべき行動もみえてくかもしれません。

「大企業に努めているから大丈夫」。

本当に大丈夫なのでしょうか。

大企業の安定感をバカにしているわけじゃないけどこんなにも上場企業がリストラをしてるって驚いたね。

今上場企業のグループに勤めているけど何があるか正直わからないもんね。

この記事が参加しているお題(クリックで下に表示します)